20年后,它可能继续被封杀

发布时间:2025-03-30 05:52:02 作者:娱乐看点

时光编辑部 | 八不半 像电影一样,用黑暗邂逅光明。

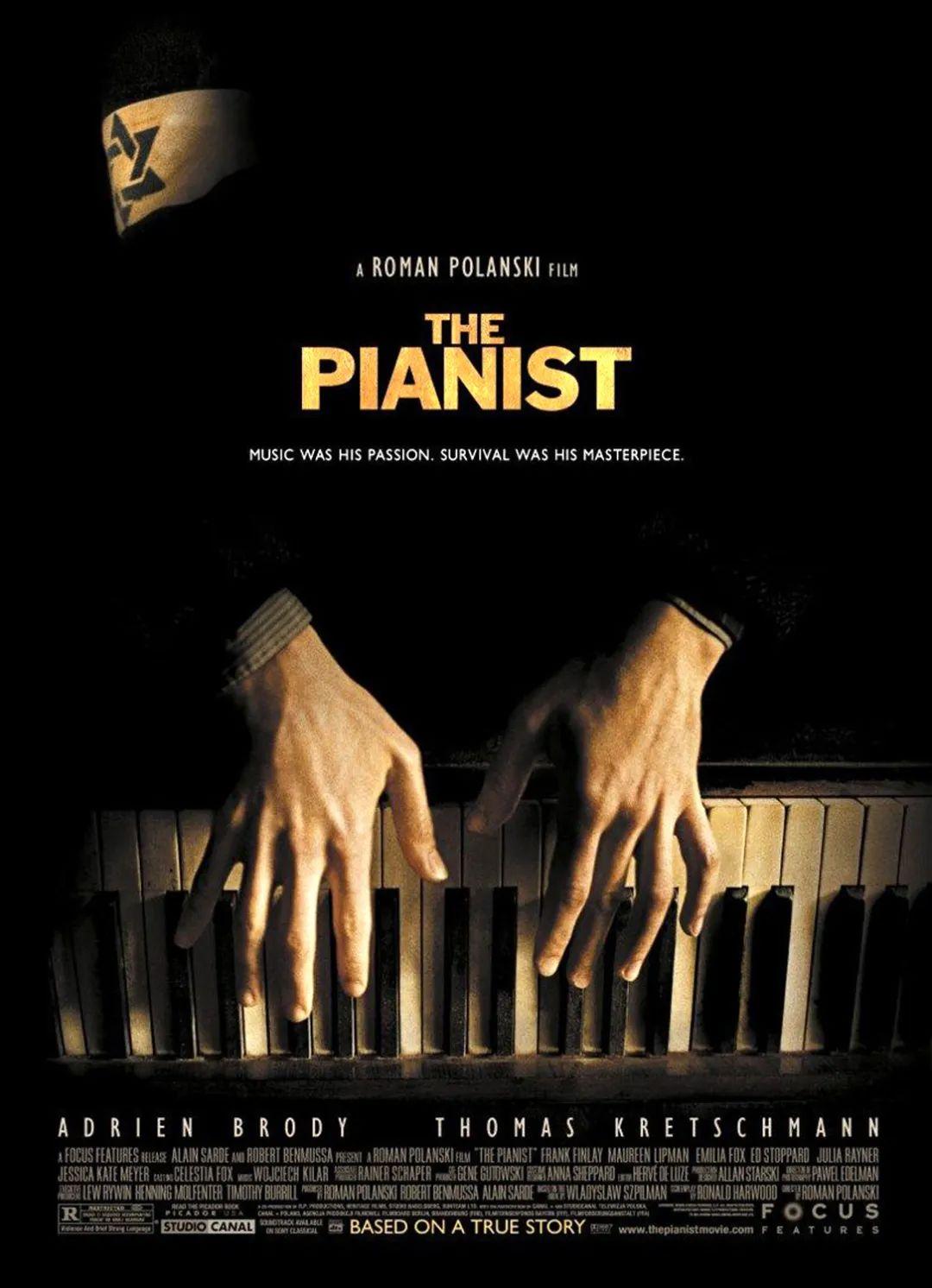

一部刻在灵魂里的电影

罗曼·波兰斯基曾说:"如果死后要在坟墓上刻一部电影的名字,一定会是《钢琴家》。"这部反映犹太人大屠杀的战争片,在二战结束70多年后的今天重温,依然震撼人心。作为波兰斯基的代表作,它与《辛德勒的名单》共同矗立在反战电影的艺术巅峰。

被尘封的真相

影片改编自波兰钢琴家瓦迪斯瓦夫·什皮尔曼的自传《死亡城市》。这部完成于1946年的回忆录,因揭露波兰犹太人对苏联的不信任而遭禁50年。直到1990年代,更名后的《钢琴师》才在美国重见天日,登上《纽约时报》畅销榜。波兰斯基被书中复杂的人性描写吸引:"它不仅展现纳粹的恐怖,更揭示了波兰本地人对犹太人的迫害,甚至犹太人内部的矛盾。"

导演的血泪记忆

与主角相似的经历让波兰斯基对细节格外严苛。当剧本写犹太警察让主角"快跑"时,他坚持改为"别跑"——这是他在克拉科夫犹太区的生存经验。片中父亲因未向纳粹鞠躬遭殴打的场景,正是波兰斯基父亲的亲身遭遇。这些刻骨铭心的记忆,让影片每个镜头都浸透着历史的重量。

影帝的诞生

艾德里安·布洛迪从1400名竞争者中脱颖而出。他为角色卖掉汽车、减重30磅,每天练习钢琴4小时,最终完美演绎了钢琴家的灵魂。这个当时年仅30岁的演员,创造了奥斯卡最年轻影帝的纪录。此后他不仅活跃于《布达佩斯大饭店》等好莱坞作品,还参演了《一九四二》等多部中国电影。

黑暗中的微光

片中拯救钢琴家的纳粹军官原型威廉·霍森菲尔德,现实中救助过近50名犹太人。这位天主教徒因内疚而暗中反抗,最终死于苏联战俘营。经过钢琴家长达半个世纪的奔走,2009年霍森菲尔德终于被追认为"国际义人",与辛德勒一样获得历史的正名。

肖邦的密码

影片音乐精选肖邦、贝多芬等大师作品,尤以充满民族精神的肖邦曲目为主。废墟中演奏的《G小调第一叙事曲》创作于波兰亡国之际,音乐与剧情形成震撼共鸣。这些音符不仅是艺术表达,更是抵抗暴政的精神武器。

奥斯卡的遗憾

尽管斩获戛纳金棕榈和奥斯卡最佳导演等大奖,但影片在最佳影片角逐中败给《芝加哥》。波兰斯基后来揭露,这与哈维·韦恩斯坦的恶意操作有关——这位后来身败名裂的制片大亨,为打压竞争对手不惜重提导演旧案。这场风波成为好莱坞权力游戏的经典注脚。

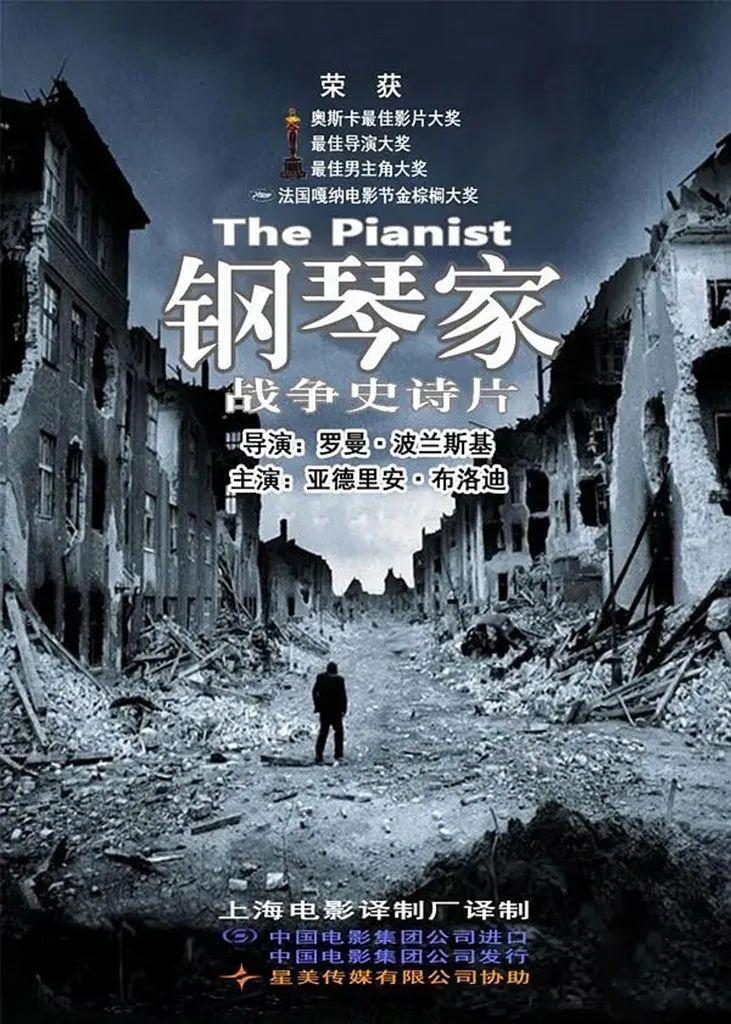

那些难忘瞬间

布洛迪激动的奥斯卡之吻成为经典画面:他忘情拥吻颁奖人哈莉·贝瑞,吓得对方多年不敢主持颁奖礼。而影片2004年在中国上映时,因"非典"延误档期,最终仅收获10万票房。如今看来,这部杰作能通过引进审查已是奇迹。

-END-