披头士是如何影响甚至改变了日本的

“听着披头士默祷”——东野圭吾在《解忧杂货铺》中描绘的60年代日本少年,他们的青春与披头士的音乐紧密交织。那个年代,日本刚举办完东京奥运会,经济腾飞,西化浪潮席卷全国,电视普及,摇滚乐兴起,整个社会沉浸在浮华与变革的氛围中。少年们从披头士的旋律里汲取生活灵感,甚至因乐队解散而毅然离家,这种情感投射成为一代人的集体记忆。

武道馆的狂热三日

1966年夏天,披头士乐队踏上日本武道馆的舞台,连续三天的演出场场爆满。20万青年争抢门票,8000名警察维持秩序,6000人因过度激动被拘留——这场被称为“披头士狂热”的现象,彻底点燃了昭和青年的激情。当四位成员抵达日本机场时,迎接他们的是如潮的尖叫与泪水,这种痴迷程度丝毫不亚于美国。

从利物浦到东京的文化地震

1960年,约翰·列侬与保罗·麦卡特尼等人在利物浦组建披头士乐队。短短四年后,“英伦入侵”席卷全球——美国少女为他们在机场尖叫,媒体创造出“Beatlemania”一词形容这种疯狂。而日本在1964年东京奥运会后加速西化,年轻人通过电视接触到这股潮流。当右翼抗议长发摇滚歌手“玷污”武道馆时,披头士的演出却让社会舆论彻底转向,唱片销量暴增,连成年人也开始好奇:“这些让年轻人疯狂的家伙是谁?”

文学巨匠的披头士情结

1966年,东野圭吾8岁,村上龙14岁,村上春树17岁——这批日后影响日本文坛的作家,都在披头士的旋律中长大。东野圭吾在《解忧杂货铺》反复书写那个时代的少年;村上龙在《69》中让主角听着滚石和披头士搞校园封锁;村上春树将披头士的《挪威的森林》循环120遍后,写下同名小说致敬那个年代。正如他所言:“60年代的粗野空气与披头士的音乐,构成了我们这代人的命运底色。”

日本摇滚的启蒙与反叛

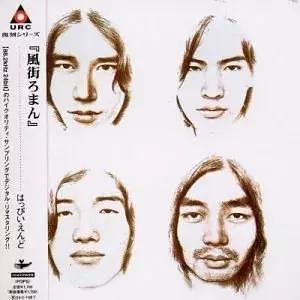

坂本龙一曾坦言:“在披头士之前,我根本不懂摇滚乐是什么。”1964年电影《一夜狂欢》上映后,日本年轻人开始模仿披头士的着装与曲风,但多数乐队止步于拙劣复制。直到1969年,松本隆与细野晴臣组建Happy End乐队,用日语歌词创作摇滚专辑《風街ろまん》,才真正开辟了日式摇滚的道路——既受披头士启蒙,又对其完成本土化反叛。

新浪潮电影的共振

这股变革之风同样席卷电影界。60年代日本新浪潮导演们反叛黑泽明等前辈,用激进手法拍摄青年议题:大岛渚的《青春残酷物语》直指学生运动,寺山修司的《抛掉书本上街去》记录街头嬉皮士。传统制片厂体系崩塌后,低预算的独立电影反而迸发创造力——正如披头士用简单和弦改变音乐史,新浪潮也用 handheld 摄影机改写了电影语法。

从武道馆的声浪到《風街ろまん》的吉他,从东野圭吾的小说到大岛渚的镜头,披头士不仅是背景音乐,更是日本社会转型的催化剂。当一代人默祷时,耳边响起的永远是那些改变世界的和弦。

点击展开全文