周杰伦唱《学猫叫》:这一代人,又被“悲哀”了

狄更斯在《双城记》开篇写道:"这是最好的时代,也是最坏的时代;这是智慧的年头,也是愚昧的年头。"这段跨越时空的文字,恰如其分地映照着当下关于流行文化的种种争议。

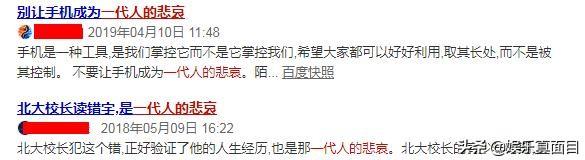

当周杰伦在巴黎演唱会上应粉丝要求哼唱《学猫叫》的片段在网络流传后,一场关于音乐审美的论战悄然兴起。有人痛心疾首地宣称这是"一代人的悲哀",认为天王向口水歌低头象征着华语乐坛的没落。但这样的论断,是否经得起推敲?

音乐市场的多元图景

周杰伦的成就无需赘言——15座金曲奖杯、全球唱片销量超过3000万张、好莱坞电影主演经历,这些光环足以证明其艺术价值。而《学猫叫》创作者小峰峰的故事同样值得倾听:北漂七年,靠打三份工维持音乐梦想,为生病的爱猫创作这首治愈系歌曲。两个看似悬殊的音乐人,其实共同构成了当代音乐生态的完整拼图。

周杰伦(资料图)

非此即彼的认知陷阱

将周杰伦演唱会偶现的《学猫叫》解读为"天王败给市场",本质上是犯了虚假两难的逻辑谬误。数据显示,周杰伦"地表最强"巡回演唱会总观众超过300万人次,而《学猫叫》在短视频平台的传播量逾50亿次——这两个数字分别印证着经典作品的生命力与网络神曲的传播力,它们本就可以和谐共存。

周杰伦演唱会现场(资料图)

重新审视"口水歌"价值

从《老鼠爱大米》到《学猫叫》,市场歌曲始终在完成其独特的社会功能:它们用最简单的旋律承载最普世的情感。《学猫叫》中"你总是温柔的/能把我的心融化掉"的歌词,何尝不是对当代年轻人情感模式的精准捕捉?音乐学者李明曾指出:"流行音乐的民主性恰恰体现在——不是由精英决定大众应该听什么,而是由每个普通人用播放键投票。"

当我们批评《学猫叫》时,或许该记得周杰伦早期作品也曾被贴上"吐字不清""离经叛道"的标签。音乐史的吊诡之处在于,今天的神坛之作,往往正是昨日被打压的异类。法国社会学家布尔迪厄的"文化资本"理论提醒我们:对艺术形式的评判,常常隐含着阶层的审美霸权。

在这个算法主导的时代,我们既需要《以父之名》式的音乐史诗,也需要《学猫叫》这样的情感速写。真正的"一代人悲哀",或许不是某种音乐形式的流行,而是丧失了对多元审美的包容。当日本小学生毕业典礼齐唱《学猫叫》,当维也纳金色大厅响起《野狼disco》,这些文化现象本身就在诉说:音乐的疆界,远比我们想象的更为辽阔。

点击展开全文