从《燃冬》到《河边的错误》,今年文艺片宣发“集体发疯”?

作者| Mia

编辑| 赤木瓶子

近期文艺片的宣发策略频频引发争议,尽管未能重现《隐入尘烟》的票房神话,却凭借各种出格操作刷足了存在感。淡季市场本应是中小成本影片的舞台,但胡歌主演的《不虚此行》、魏书钧执导的《永安镇故事集》,以及周冬雨接连推出的《燃冬》《鹦鹉杀》等作品,却集体陷入口碑与票房的双重困境,宣发手段更是令人瞠目。

随着抖音成为电影宣发的主阵地,文艺片也开始尝试下沉市场。从夸张的海报标语到蹭社会热点,甚至模仿爱情片的情绪营销,目标直指县城青年。然而这种“硬核下沉”并未赢得大众青睐,反而让文艺片的核心受众感到错愕。即将上映的《河边的错误》凭借朱一龙的票房号召力和“发疯文学”式营销,预售票房已突破500万,但能否复制《隐入尘烟》的奇迹仍是未知数。

文艺片宣发的“癫狂”众生相

国内文艺片的定义向来模糊,从独立电影到影展系作品,但凡缺乏商业元素的影片常被归入此类。而文艺片的宣发史,几乎是一部“血泪史”——《百鸟朝凤》制片人下跪求排片,《不要再见啊,鱼花塘》导演卖房筹资,《日光之下》票房惨淡至导演考虑转行……

今年文艺片的宣发却画风突变:

·《燃冬》打着“七夕约会首选”旗号,设计“13:14”特殊场次,甚至要求观众在特定台词时表白,结果被吐槽为“土味诈骗”;

·《鹦鹉杀》模仿《孤注一掷》的社会话题营销,实际却是浪漫化“杀猪盘”的爱情片;

·《不虚此行》因胡歌“需要票房”的呼吁反遭“208W卖惨”质疑;

更戏剧性的是《永安镇故事集》制片人黄旭峰,因差评扬言要“扇影评人耳光”,被戏称为“破防制片人”。而《河边的错误》则另辟蹊径,将余华原著包装成“发疯文学”,结合MBTI、打工人生存状态等热点,用“有事直接发疯”的宣言吸引年轻观众——这种网感营销虽能拉升预售,却也埋下“看不懂”的差评隐患。

文艺片的出路:不止“发疯”一条路

文艺片宣发的集体“癫狂”,本质是行业对票房焦虑的具象化。当《消失的她》《孤注一掷》验证了下沉市场的威力,所有影片都开始追逐情绪营销和话题性。但问题在于:许多宣发连基本的“观众预期管理”都未做好,用商业片话术包装作者电影,最终导致口碑反噬。

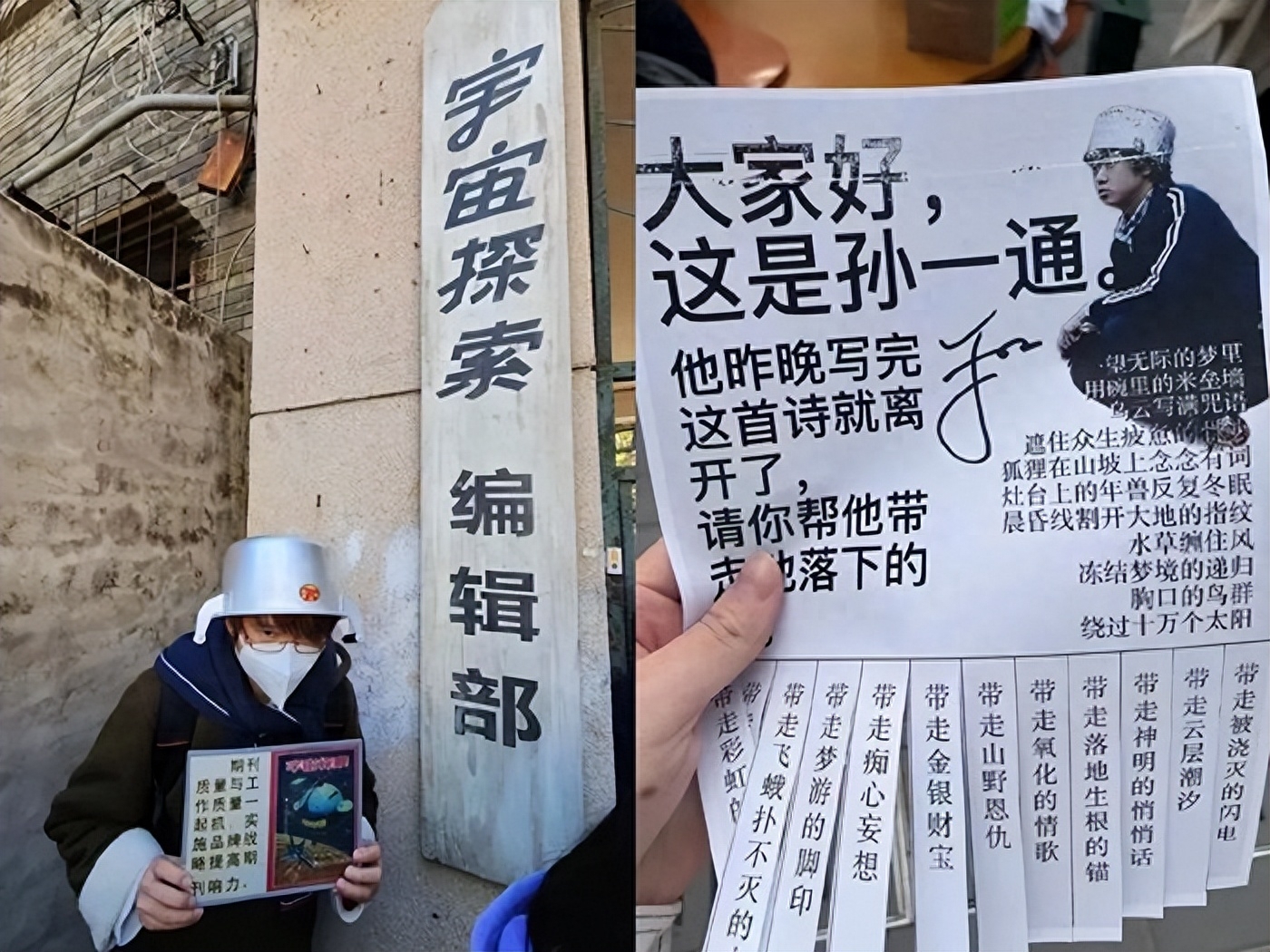

其实文艺片未必都要强攻下沉市场。《宇宙探索编辑部》通过线下快闪活动精准触达影迷群体,《爱情神话》凭借沪语文化和城市气质在一线城市爆发,都证明了“找准核心受众”的重要性。此外,海外发行、流媒体版权、影展奖金等多元回本渠道也值得探索——法国艺术电影的补贴机制、美国圣丹斯院线的长线放映模式,都是可借鉴的案例。

文艺片不必跪着求生,更无需“发疯”博眼球。当市场建立起健康的艺术电影生态,或许我们能看到更多创作者“站着挣钱”的范例。

点击展开全文