中国科幻,是怎么一步步走到今天的

时光撰稿人 | Cocteau

新中国成立后,随着社会环境的稳定,中国科幻文学迎来了全新的发展阶段。与晚清民国时期借科幻讽喻时政不同,这一时期的科幻作品更注重科学普及与太空探索主题。

科普与太空探险文学的兴起

1950年出版的《梦游太阳系》开创了新中国科幻小说的先河。这部由技术工人张然创作的作品,通过主人公在太阳系各行星的奇幻冒险,巧妙融入了大量天文知识,首印量达11000册,广受欢迎。

被誉为"中国科幻文学之父"的郑文光在这一时期崭露头角。这位天文学背景的作家,1954年发表《从地球到火星》引发青少年天文热,1978年推出的《飞向人马座》更成为中国科幻史上的里程碑之作。他笔下的《战神的后裔》《火星建设者》等作品,奠定了中国科幻的文学根基。

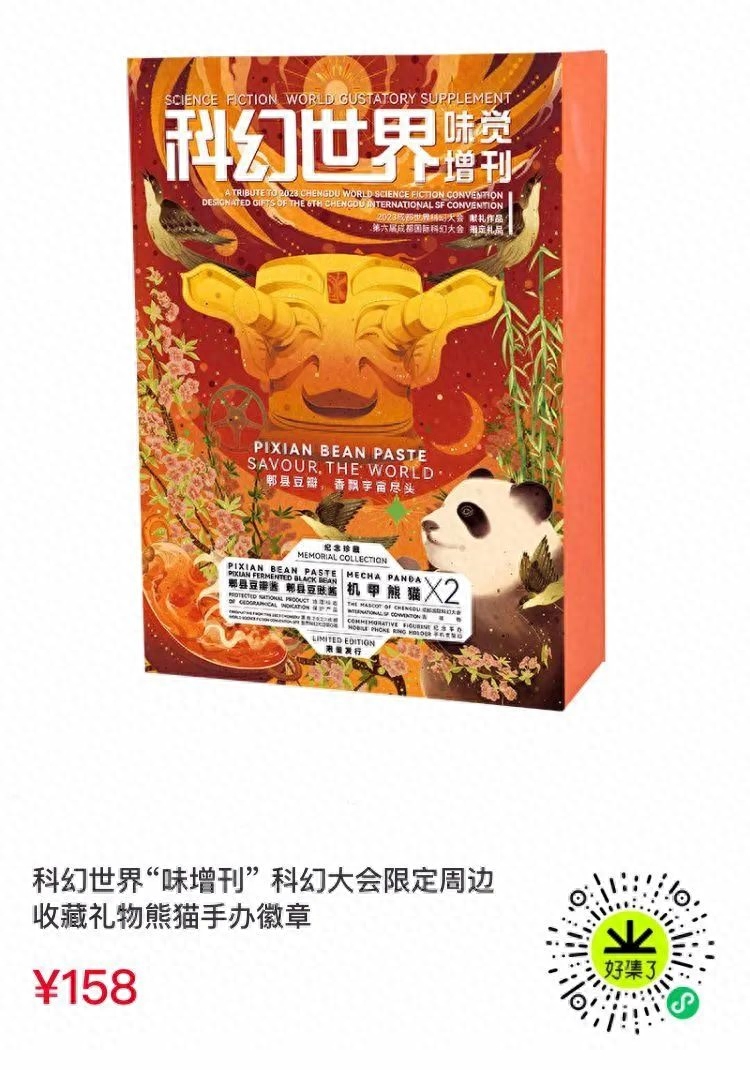

1978年,叶永烈的《小灵通漫游未来》创下150万册的销售奇迹。书中描绘的人造器官、飘行车等未来科技,生动反映了"四个现代化"的时代愿景。同年问世的《科学文艺》杂志(后更名《科幻世界》),成为培育中国科幻作家的重要平台。

黄金时代的来临

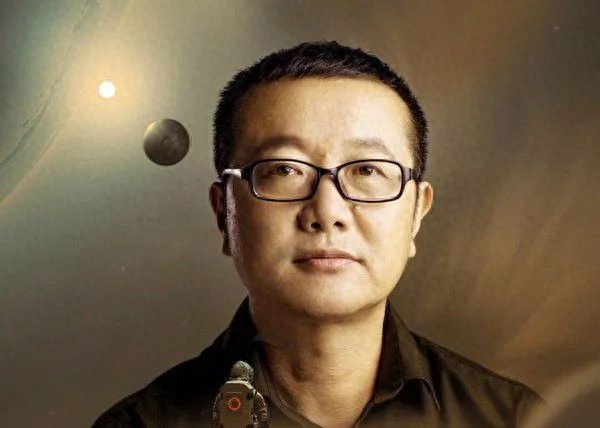

1986年,首届银河奖的设立标志着中国科幻进入黄金时代。韩松、王晋康等作家相继涌现,而刘慈欣的横空出世更将中国科幻推向世界高度。从1999年的《鲸歌》到2006年的《三体》,大刘用一系列杰作证明了中国科幻的无限可能。

科幻电影的艰难探索

相比文学的蓬勃发展,中国科幻电影的发展更为曲折。1963年的科普短片《小太阳》虽具科幻元素,但真正的长片要等到1980年的《珊瑚岛上的死光》。这部改编自童恩正小说的作品,融合科幻设定与反特片类型,成为新中国首部科幻电影。

1988年的《霹雳贝贝》以儿童视角反思当时的"特异功能热",成为一代人的集体记忆。而黄建新的《错位》则以前卫的视听语言探讨人工智能议题,其艺术成就至今仍被称道。

进入新世纪,《流浪地球》的成功终于让中国科幻电影迎来曙光。随着成都世界科幻大会的举办,中国科幻正在文学、影视、游戏等多领域绽放异彩。

中国科幻历经百年沉浮,从最初的蹒跚学步到如今的自信前行,每一步都凝聚着创作者与读者的共同热爱。这段仍在续写的科幻史诗,正等待更多人的参与。

-END-

点击展开全文