《我本是高山》“争议上热搜”:性别议题频频成高发雷区?

作者 | Mia

编辑 | 赤木瓶子

根据云南丽江华坪女子高级中学校长张桂梅真实事迹改编的电影《我本是高山》,在点映阶段意外陷入舆论漩涡。这部本应传递正能量的主旋律影片,因内容改编问题引发广泛争议,甚至演变成一场关于性别议题的激烈讨论。

舆论风暴的爆发点

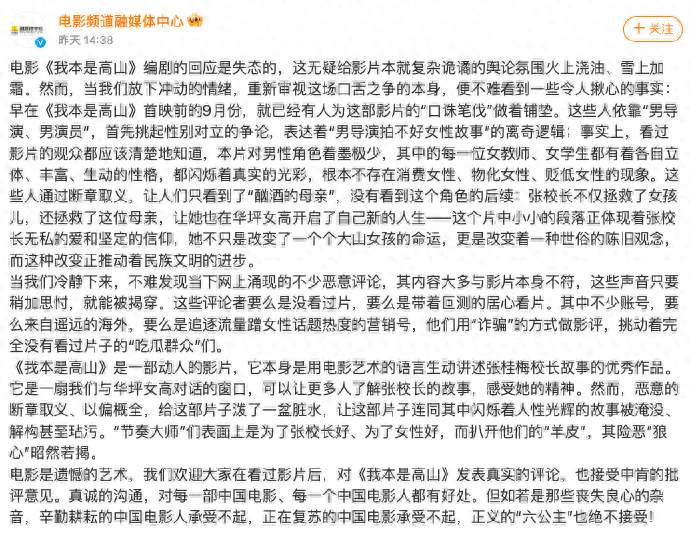

争议主要集中在影片对真实事件的改编处理上。部分观众质疑影片"削弱女性力量",编剧袁媛在社交媒体上的激烈回应不仅未能平息争议,反而火上浇油。电影频道官微将批评声音定性为"有组织的诋毁",更激化了矛盾。

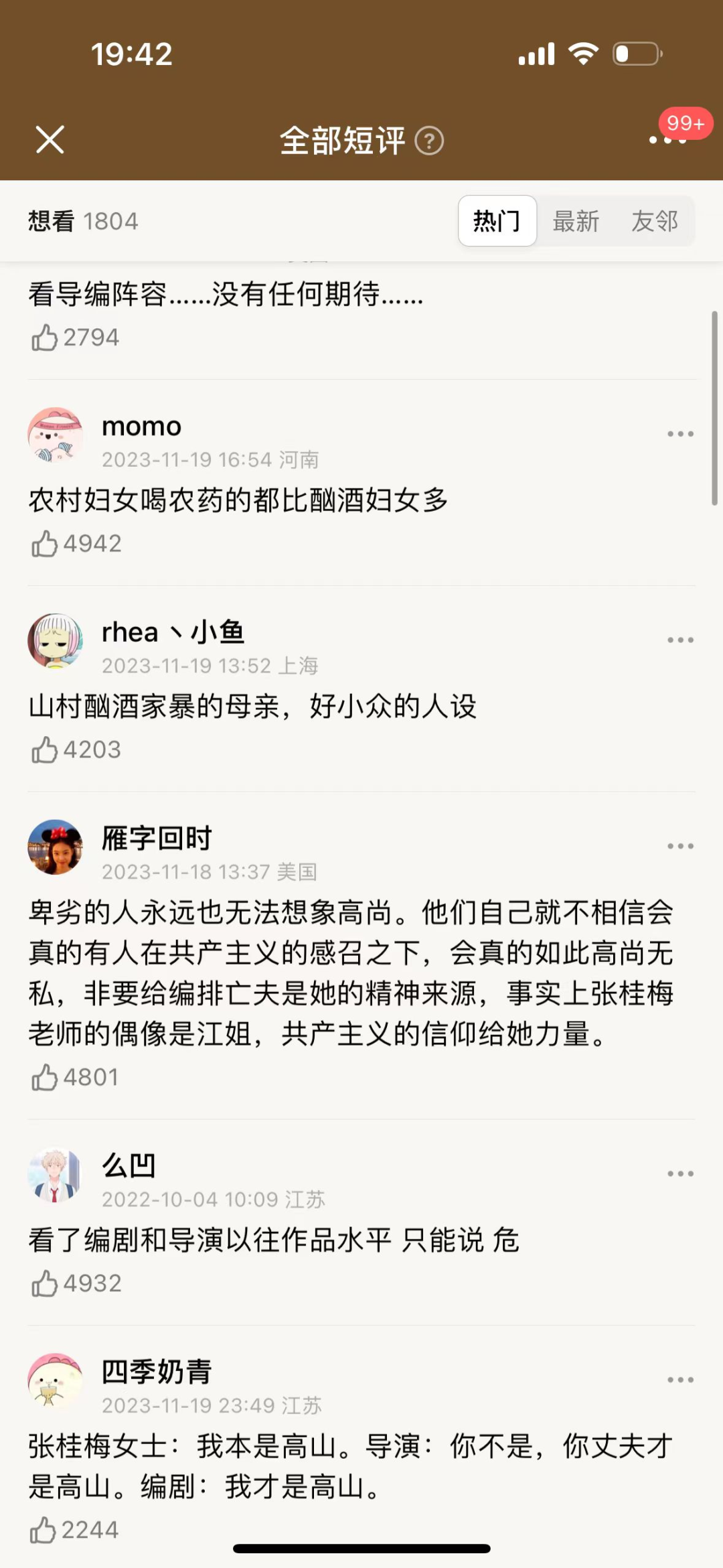

微博平台随后介入,清理了大量涉及性别对立的违规内容,并对相关账号进行处罚。但舆论仍在持续发酵,截至发稿前,影片豆瓣页面已积累1700多条短评,其中负面评价占比较高。

争议焦点的深层剖析

影片改编自张桂梅校长的真实事迹,这位感动中国人物创办了全国唯一一所免费女高,帮助1804名大山女孩走进大学。争议的核心在于:

1. 创作动机的改编:将张校长的党员信仰动机替换为对亡夫的怀念;

2. 人物形象的塑造:增加负面女配角色,调整教师形象;

3. 情节设置的合理性:女学生厌学情节与农村现实不符;

4. 角色性别的转换:将酗酒父亲改为酗酒母亲;

5. 关键情节的争议:学生因怀孕请辞的情节引发原型人物澄清。

创作与现实的平衡难题

影片制作方显然希望通过戏剧冲突增强观赏性,但这种艺术加工方式在涉及真实人物时显得尤为敏感。有评论认为,这种处理展现了"觉醒和救赎"的感人故事,但更多人质疑这种改编是否尊重了原型人物的精神内核。

特别值得注意的是,片方的危机公关处理被普遍认为不够专业。编剧的激烈言辞、官方的强硬态度,都将制作方置于公众情绪的对立面,这种应对方式不仅无助于平息争议,反而可能影响影片的后续表现。

性别议题的敏感性

《我本是高山》的争议并非孤例。近年来,随着女性意识的觉醒,性别议题在影视领域变得异常敏感。《我是余欢水》《赘婿》等作品都曾因相关争议遭遇口碑危机。

这种现象背后是深刻的社会变迁:年轻女性群体的消费决策和舆论影响力显著提升,她们通过评分、评论等方式直接影响作品的市场表现。B站《无职转生》下架事件就是典型案例。

创作启示与反思

这一事件给影视创作带来重要启示:

1. 处理真实人物题材时需要格外谨慎,特别是仍在世的公众人物;

2. 性别议题创作要避免刻板印象,充分尊重女性视角;

3. 营销策略要避免过度消费女性主义,防止期待值管理失控;

4. 危机公关需要专业应对,情绪化回应往往适得其反。

《我本是高山》的争议不仅关乎一部电影的评价,更折射出当下社会在性别议题上的敏感与张力。如何在艺术创作与社会责任间找到平衡,是每个创作者都需要思考的课题。

点击展开全文